¿TÚ CREES QUE TE VA A ATENDER UN CHILENO? EL COMERCIO MIGRANTE EN EL CENTRO DE TALCA, CHILE

Do you think a Chilean shopkeeper is going to serve you? The migrant trade in Talca city centre, Chile

Fecha de recepción: 3 de marzo de 2025 / fecha de aceptación: 6 de junio de 2025

Catalina Alejandra Muñoz Castillo1, Valentina Arancibia Olmedo2,

Stefano Micheletti3 y Claudia Mónica Concha Saldías4

|

Muñoz Castillo, C. A., Arancibia Olmedo, V., Micheletti, S., y Concha Saldías, C. M. (2023). ¿Tú crees que te va a atender un chileno? El comercio migrante en el centro de Talca, Chile. Pensamiento y Acción Interdisciplinaria, 11(1), 32–56. https://doi.org/10.29035/pai.11.1.32

|

Resumen

El artículo busca explorar la configuración local de las experiencias socio-espaciales vividas por comerciantes migrantes y nacionales en el centro de una ciudad intermedia como Talca (Chile), a partir de la instalación en ese territorio de nuevas prácticas económicas desplegadas por la población extranjera. Para ello, se utilizó una estrategia metodológica cualitativa, basada en la realización de un mapeo etnográfico y la aplicación de entrevistas semiestructuradas. Los resultados del trabajo dan cuenta de la existencia de prácticas comerciales migrantes, tanto formales como informales, asociadas a grupos asiáticos y centro/sudamericanos, que ofertan una variedad de productos y servicios de bajo costo. Estas no configuran economías de enclave, dado que no existe un grupo predominante a nivel residencial y comercial. Sin embargo, su presencia genera un impacto importante, al incrementar y diversificar las actividades de la zona, aportando productos y servicios, así como colores y elementos simbólicos e identitarios nuevos, en un contexto urbano que, desde el terremoto del año 2010, se ha ido deteriorando paulatinamente. A esto también se añade el surgimiento de tensiones con comerciantes tradicionales chilenos, que perciben invadido su espacio comercial y se sienten amenazados por la competencia.

Palabras clave: Centro, Ciudad intermedia, Comercio migrante, Migración, Talca

Abstract

This article aims to explore the particular setting of socio-spatial experiences lived by local and migrant traders established in Talca city centre, following the settlement of foreign populations and their economic practices in that area of this intermediate-sized city. To address this, the qualitative methodological strategy comprised ethnographic mapping and semi-structured interviews. The results show the presence of formal and informal migrant trading practices, linked to Asian and Central and South American groups who usually offer low-cost goods and services. By no means does this constitute an enclave economy, since there is no hegemonic group in residential and trading terms. However, the presence of these migrants proves crucial by expanding and diversifying the range of activities in the area, adding products and services, as well as new symbolic, colorful and identity traits. All of this is taking place in a rundown urban context, which has been deteriorating since the 2010 earthquake. On top of this, the surge of tensions between local and migrant traders and shopkeepers emerges, due to the latter feeling threatened by trade competition and the perception of an “invasion” in their physical space.

Keywords: Center, Intermediate City, Migration, Migrant Trade, Talca

Introducción

En Chile, el estudio de los efectos de la migración internacional en las ciudades no metropolitanas se encuentra aún en una etapa inicial. Bastante más consolidado está el campo de investigación en relación con la capital, Santiago, y con las zonas fronterizas del norte. En este marco, el artículo busca aportar al conocimiento de los procesos de movilidad humana en una urbe intermedia, utilizando una aproximación exploratoria, descriptiva e interdisciplinaria, y abordando el estudio de las prácticas comerciales migrantes desde una perspectiva económica, social y urbanística. El caso de estudio investigado es Talca, capital regional del Maule, al sur de Santiago de Chile, y destino de un número creciente de inmigrantes —en especial centro y sudamericanos— en la última década. Se trata de una ciudad de cerca de 200.000 habitantes, muy conectada económica y culturalmente con su entorno rural, conformando lo que algunos autores definen como un “agrópolis” o “territorio agrario” (Canales y Canales, 2012).

Estimaciones recientes afirman que, en 2022, estaban residiendo 41.856 extranjeros en el Maule y que los colectivos más representados eran el venezolano y el haitiano, con un 37,5 % y un 32,8 % del total regional, respectivamente; estas cifras representan un aumento de 538 personas respecto de 2021 y de 7.768 personas en comparación con 2018 (Instituto Nacional de Estadísticas, 2023). De acuerdo con los datos, Talca es la comuna que concentra el mayor porcentaje de población migrante a nivel regional (35,9 %), con 15.027 extranjeros (Servicio Nacional de Migraciones Chile, 2024). Según señala Arriagada (2020), para el Censo de Población y Vivienda de 2017, el 20,9 % de los extranjeros era de origen venezolano, el 15,3 % de origen haitiano y el 12,5 % de origen colombiano, por lo que es evidente el predominio de la migración sur-sur.

Según estudios anteriores, un factor de atracción importante en la región del Maule es la oferta laboral vinculada a las actividades agrícolas; la presencia de las comunidades venezolanas y colombianas sobresale en el sector del comercio al por mayor y al por menor, mientras que la población haitiana muestra un particular interés en empleos relacionados con la agricultura (Micheletti et al., 2019). Para el caso de Talca, se destaca la calidad de vida que ofrece como urbe intermedia en comparación con la metrópolis (Micheletti, 2016), y en los últimos años se ha observado un aumento de diversas prácticas comerciales migrantes, formales e informales, en su sector central.

El centro comercial y de servicios de la ciudad posee un patrón de diseño urbano propio del siglo XIX, denominado “damero” por su similitud a un tablero de damas, y se caracteriza por la disposición de las calles en ángulos rectos, formando una cuadrícula regular. Esta forma concéntrica ha sufrido diversas modificaciones producto de eventos sísmicos; como advierte Olmedo (2005), el terremoto de 1928 destruyó el 75 % de la ciudad, reconstruida luego a través de un plan de acción impulsado por el Estado, que recuperó los servicios principales y amplió la avenida central del comercio, denominada 1 Sur. Este eje distribuyó linealmente la oferta en alrededor de 11 cuadras, una particularidad urbana que predominó por más de 60 años, y que comenzó a cambiar con la llegada de multitiendas nacionales en los años noventa, cambio que se aceleró por los efectos de otro terremoto, en el año 2010. Este último evento generó daños estructurales en más de dos tercios de la superficie construida del casco histórico de la ciudad, con el consiguiente deterioro urbano, despoblamiento y debilitamiento de las actividades económicas, comerciales y de servicios (Bresciani, 2020).

Se produjo así el desplazamiento de una parte del comercio hacia la zona oriente de la ciudad, generando el abandono de algunos locales tradicionales y la configuración de nuevas prácticas económicas, como importadoras, casas de juegos, tiendas de ropa usada, venta de comida internacional, comercio callejero, entre otras, con la participación de migrantes chinos, venezolanos, colombianos, ecuatorianos, haitianos, entre otros.

Es importante señalar, en este contexto, que la movilidad humana en Talca ha sido estudiada en los últimos años, buscando entender el proceso de integración y la percepción de los migrantes sobre el lugar de destino (Arriagada, 2020; Micheletti, 2016; Micheletti y González, 2021), su uso del espacio público (Micheletti et al., 2018), su inserción laboral (Marambio-Tapia et al., 2022; Micheletti et al., 2019) y las expresiones de discriminación hacia la negritud (Banguera et al., 2022; Reyes Muñoz et al., 2021). Sin embargo, no se han abordado los aspectos vinculados a las prácticas comerciales y los efectos que tienen tanto en las relaciones sociales con la comunidad nacional como a nivel socio-urbanístico. En este sentido, existen referencias acerca de estudios realizados en Santiago y Valparaíso (Ducci y Rojas Symmes, 2010; Garcés, 2011, 2014; Imilan, 2014; Margarit et al., 2018; Margarit y Bijit, 2015; Ojeda Ledesma et al., 2024; Ramírez González et al., 2022) y en ciudades fronterizas (Garcés et al., 2016; Lube-Guizardi et al., 2014; Moraga e Invernón, 2019; Valdebenito y Lube-Guizardi, 2015), que proponen aproximaciones de corte cualitativo (y, en algunos casos, el uso de métodos etnográficos) y que entregan algunas pistas también en términos metodológicos para abordar el tema.

El artículo busca entonces responder la siguiente pregunta: ¿Cuál es la configuración local de las experiencias socio-espaciales vividas por comerciantes migrantes y nacionales en el centro de una ciudad intermedia como Talca, a partir de la instalación, en ese territorio, de nuevas prácticas económicas desplegadas por la población extranjera? Para ello, se presenta un apartado de aproximaciones teóricas y uno relativo a las estrategias metodológicas utilizadas, a los que sigue el análisis de la información recopilada, que incluye las notas de campo de un mapeo etnográfico y diez entrevistas a comerciantes migrantes y chilenos tradicionales. Finalmente, se cierra con las conclusiones y algunas proyecciones de investigación.

Aproximaciones teóricas: la ciudad intermedia y las prácticas comerciales de los migrantes

En la última década, se ha generado en Chile una abundante producción académica en torno a temas migratorios. Soto (2020) analiza las publicaciones de 2010 en adelante e identifica cuatro principales líneas de investigación: explicar y comprender el fenómeno migratorio de diversos colectivos; su integración y adaptación; impacto y percepción de la inmigración en Chile; y mujeres inmigrantes. El análisis destaca la presencia de un núcleo de investigaciones respecto de las áreas fronterizas del norte y la centralización de los estudios en la Región Metropolitana, así como la carencia de una aproximación a la escala regional o local, lo cual invisibiliza dinámicas que reorientan la movilidad humana hacia ciudades de una escala menor (Martiniello, 2013). Diversos autores se refieren a estas ciudades como “intermedias”: núcleos urbanos capaces de generar desarrollo y ofrecer variedad de servicios que equilibran la centralización de la metrópolis, en una escala que permite a sus miembros una mejor calidad de vida. Para Bellep y Llop (2004), se caracterizan por su vínculo con el territorio a nivel funcional, social y cultural, además de su capacidad para interactuar con áreas urbanas más amplias y/o más pequeñas. Estas operan como un centro que, por un lado, atrae a personas, bienes e inversiones y, por otro, irradia servicios educativos, financieros, de salud y comercio, jugando un rol intermediador entre territorios rurales-urbanos y los grandes centros metropolitanos (León, 2010).

Si bien algunas de estas ciudades (entre ellas, Talca) fueron foco de atracción de poblaciones europeas y árabes a fines del siglo XIX y principios del XX, en la actualidad viven un proceso de inmigración sur-sur. En esta escala urbana intermedia, los migrantes no conforman núcleos étnicos consolidados, como es más habitual en las metrópolis, pero su influencia comienza a configurar lentamente nuevas prácticas sociales y modos de vida (Noel y Gavazzo, 2022). La presencia de migrantes en una ciudad intermedia tiene efectos y expresiones diferentes; su escala “vuelve inevitable el contacto, al menos el contacto visual, y ello interviene las dinámicas relacionales, la recurrencia y profundidad de los vínculos y los patrones interaccionales” (Campos y Facuse, 2019). Se produce, así, una “activación de habilidades en una nueva ecología socio-cultural, pero, sobre todo, afectiva, en función de la cual buscan un espacio para la realización y el bienestar” (Campos y Facuse, 2019, p. 130).

Una de las estrategias utilizadas en esa búsqueda —en un contexto donde los migrantes deben enfrentar mercados laborales muy segmentados (Doña-Reveco, 2016), y donde las experiencias migratorias se remiten a lógicas transnacionales (Levitt y Glick Schiller, 2008; Stefoni, 2014)— dice relación con la inserción en el tejido comercial, formal e informal, de la ciudad. Este proceso no redunda en la constitución de economías étnicas en su sentido tradicional (Guell et al., 2015), con mano de obra y capitales migrantes destinados casi únicamente a un público consumidor migrante (Valdebenito y Lube-Guizardi, 2015), propias de ciudades metropolitanas vinculadas a la construcción de enclaves territoriales —que hacen referencia a un patrón residencial concentrado, donde las comunidades viven y trabajan en el mismo lugar (Portes y Jensen, 1989)—, a la informalidad y al efecto de segregación.

En la ciudad intermedia, es mucho más difícil la configuración de territorialidades con alta concentración residencial de migrantes de una única nacionalidad de origen (aunque sí existen sectores muy poblados por extranjeros), con un reconocimiento identitario marcado y la existencia de barreras simbólico-discursivas que evidencian los bordes de esos territorios. Por lo tanto, tampoco es común la concentración de actividades económicas o comerciales. Destaca, más bien, la lógica de “centralidad urbana” —que solo recientemente está siendo amenazada por la instalación de malls y grandes tiendas—, en la que la mayor parte de los servicios y comercios se encuentran en el casco central, histórico y comercial del entramado urbano.

Es interesante, en este marco, la perspectiva de “centralidad migrante” propuesta por Garcés (2011), a partir del concepto de “centralidad étnica”. Se entiende por “centralidad étnica” las “concentraciones de negocios de emprendedores inmigrantes o étnicos, resultante de los procesos geográficos de la concentración/centralización urbana, y de la presencia de residentes coétnicos en un área más bien monoétnica” (Serra, 2008, pp. 3-8). En las ciudades intermedias podrían darse, en este sentido, fenómenos de “centralidad multiétnica minoritaria, donde no habría un grupo étnico predominante en términos residenciales y concentraciones de negociantes de diferentes nacionalidades en el mismo espacio urbano” (Garcés, 2011, pp. 10-11). La idea de “centralidad migrante” puede aportar a la lectura de una inserción urbana multifacética de los migrantes, de “la porosidad de las fronteras que definen sus espacios, y la forma en que a partir de estos espacios se interacciona con la sociedad de recepción del flujo migratorio” (Garcés, 2011, p. 1).

De este modo, las actividades comerciales adquieren consistencia en la ciudad “mediante prácticas que se realizan en locales de venta de comida, mercancías que se ofertan, ocupación de veredas y ferias de alimentos, entre otros. Estas prácticas los denotan como migrantes, expresan la dislocación, la nostalgia por el lugar de origen” (Imilan, 2014, p. 16), pero a la vez los conectan con la sociedad receptora.

Desde luego, su despliegue depende, por un lado, de las capacidades de los migrantes y, por otro, de las oportunidades ofrecidas por la sociedad de acogida. En este marco, existen aproximaciones teóricas que buscan interpretar las formas en que se configuran sus prácticas económicas:

... la perspectiva interactiva establece una interconexión entre los recursos internos de la comunidad étnica (recursos de clase) y la estructura de oportunidades externa, e incorpora al análisis del empresariado étnico las características de las estrategias empresariales. Por su parte, la perspectiva de incrustación mixta combina elementos de niveles micro (individuo y sus recursos), meso (la estructura local de oportunidades) y macro (las instituciones y políticas públicas) para analizar las estrategias empresariales de los inmigrantes. (Baltar y Brunet, 2013, p. 12)

Más allá de la adscripción a un enfoque conceptual particular que aborde las formas de organización económica en el centro de Talca, en esta etapa exploratoria de la investigación parece relevante rescatar algunos elementos para el análisis, tales como su capacidad para movilizar recursos formales e informales, o las características de la estructura de oportunidades, vinculadas a las condiciones de mercado y de acceso a los negocios (vacantes, políticas municipales, condiciones del entorno, etc.), que permiten establecer un puente con las formas de vida de la ciudad intermedia.

En este sentido, se adopta la perspectiva propuesta por Ramírez et al. (2021), quienes plantean —desde una perspectiva relacional— la centralidad de la caracterización de los barrios y del rol que han tenido las comunidades migrantes en su desarrollo, los productos que se comercializan, las modalidades de venta y las relaciones interétnicas cotidianas. De hecho, Valdebenito y Lube-Guizardi (2015) plantean que las dimensiones de la experiencia migrante “dialogan con” y “ayudan a” construir la configuración de la ciudad, entendida no solamente como espacio físico, sino como entramado de relaciones sociales positivas o conflictivas. Toma importancia, de este modo, la contextualización de esa experiencia para la observación de las formas locales de construcción de “un marco compartido por actores enfrentados o distintos, de articulaciones complejas de la heterogeneidad social” (Grimson, 2011, p. 172). En el contexto de estas configuraciones locales, “las vivencias se materializan —siempre de forma provisional, aunque con algunos niveles de cristalización— como experiencias particulares del espacio. Experiencias que generan ciertas formas de espacialidad, a la vez que son resultado último de éstas” (Valdebenito y Lube-Guizardi, 2015, p. 2).

Estrategia metodológica

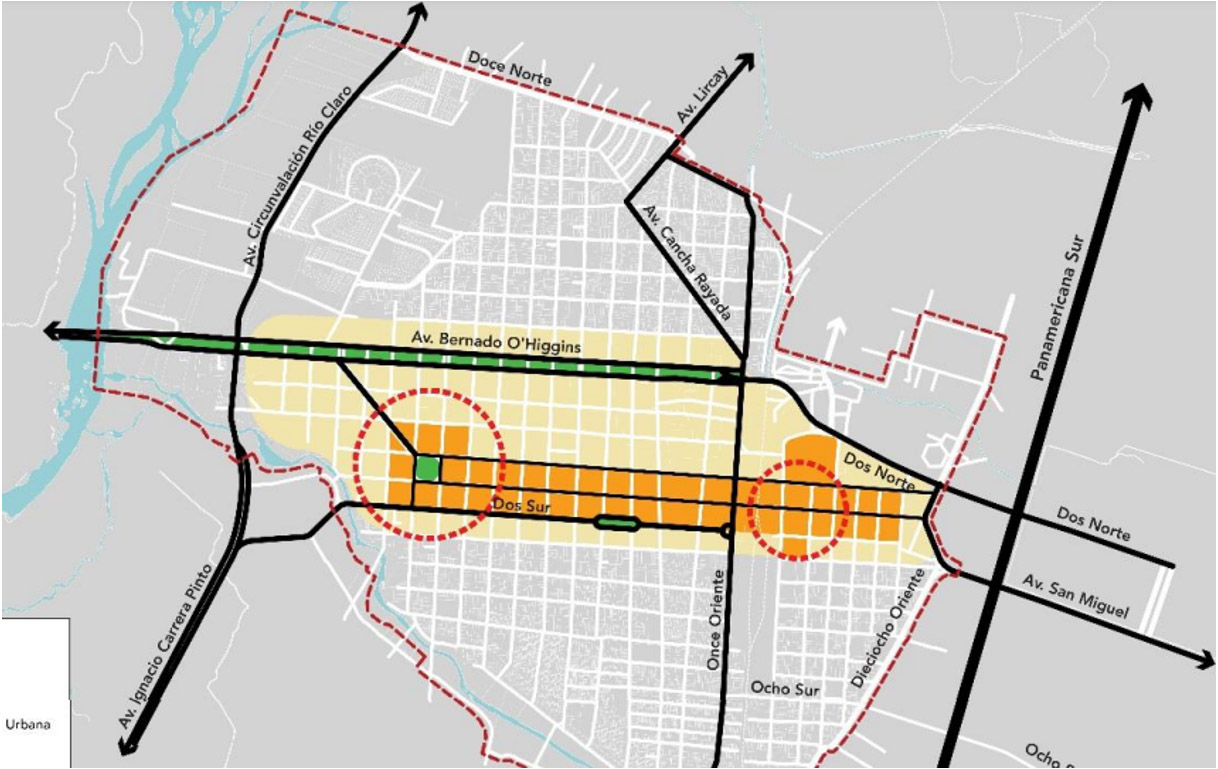

El trabajo realizado fue de corte cualitativo, integrando métodos etnográficos con la aplicación de instrumentos sociológicos. En primer lugar, se delimitó un polígono de observación coincidente con el centro de mayor dinámica comercial de la ciudad (véase figura 1) para realizar un mapeo, con el propósito de observar la diversidad social y económica de la comunidad que lo habita, en relación con su entorno físico.

Figura 1

Plano del centro histórico y comercial de la ciudad de Talca

Fuente: Ilustre Municipalidad de Talca, 2020

Se realizaron diversas caminatas por el territorio para identificar sitios específicos, llenar pautas de observación y registrar el recorrido realizado (Macuer et al., 2012). En esta fase inicial, se tomaron notas de campo siguiendo una ficha de observación y una de catastro. Con la primera se observaron las características estructurales del centro de la ciudad, la población que transita, el comercio migrante y tradicional, las dinámicas de formalidad e informalidad, la tipología del comercio migrante y las prácticas de integración observables entre comerciantes chilenos y extranjeros. La segunda incluía elementos de identificación y caracterización de los locales que presentaban marcas culturales potencialmente vinculadas a otros países: nombres, ubicación, nacionalidad de referencia, infraestructura, tipo de productos y servicios ofrecidos, nivel de formalidad o informalidad, entre otros. No se consideraron las tiendas de retail ni los supermercados.

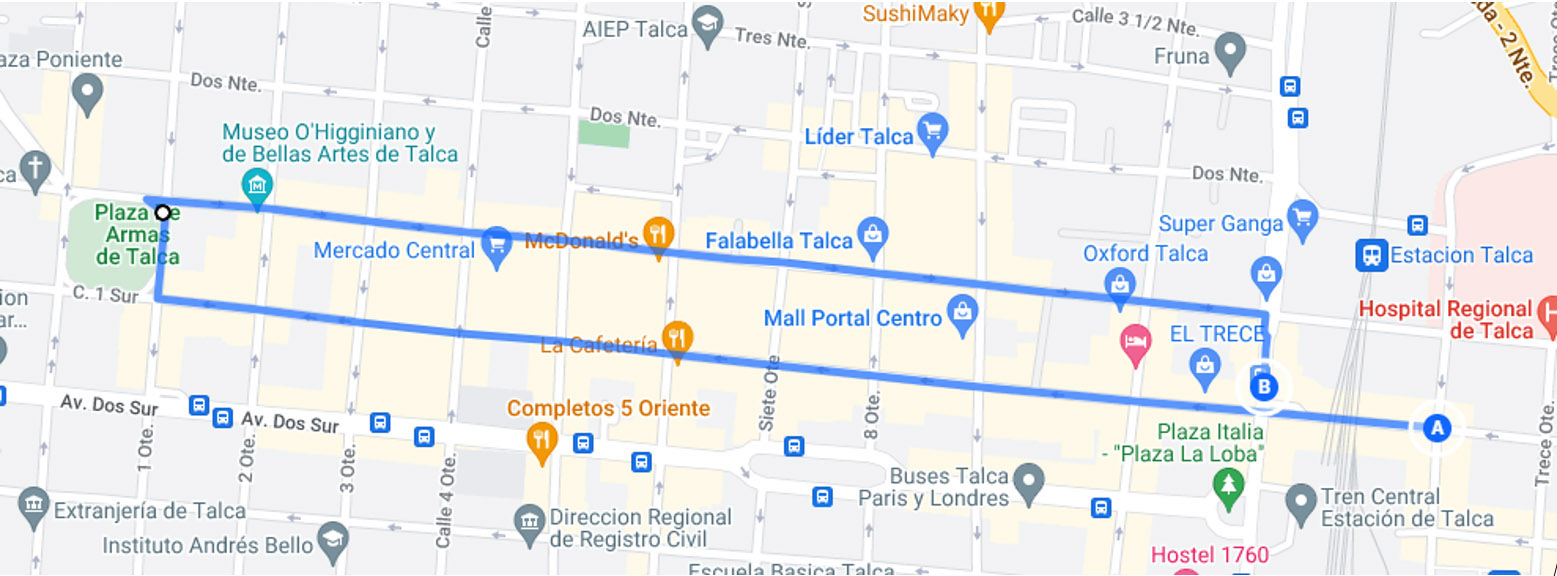

Se construyó luego una ruta, considerando las calles que concentran la mayor cantidad de ofertas comerciales y tránsito diario de personas: desde la calle 12 Oriente por la calle 1 Sur hasta la Plaza de Armas y, desde allí, por la 1 Norte, de regreso hasta la avenida 11 Oriente. Cabe destacar que el recorrido se realizó tres veces, en horarios distintos, alternando el tránsito por las veredas sur y norte, el sentido del trayecto y caminando en forma de zigzag para abarcar todas las calles perpendiculares entre 1 Sur y 1 Norte. El primer recorrido se inició a las 16:08 hrs. del día 29 de agosto de 2023 en la intersección de calle 12 Oriente con 1 Sur (véase figura 2).

Figura 2

Ruta del recorrido 1

Fuente: Elaboración propia a partir de Google Maps

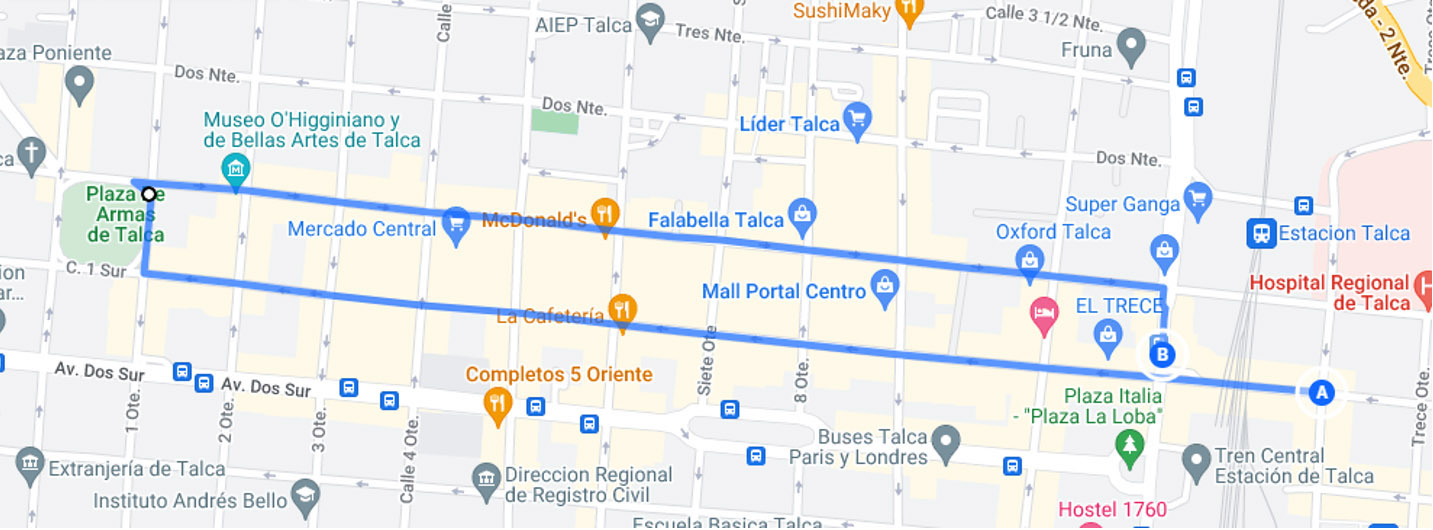

Para el segundo recorrido se estableció una nueva ruta, que exploró las calles perpendiculares a la 1 Sur y a la 1 Norte, y que se inició a las 11:49 hrs. del día 30 de agosto (véase figura 3).

Figura 3

Ruta del recorrido 2

Fuente: Elaboración propia a partir de Google Maps

El tercer y último recorrido comenzó a las 16:12 hrs. del mismo día, al igual que en las ocasiones anteriores, desde la intersección de calle 11 Oriente con 1 Sur, pero utilizando la vereda sur (véase figura 4).

Figura 4

Ruta del recorrido 3

Fuente: Elaboración propia a partir de Google Maps

De manera complementaria, se realizaron diez entrevistas semiestructuradas a personas chilenas y migrantes que se encontraban participando activamente en el ámbito comercial en el centro de Talca, abordando los siguientes elementos: caracterización general, estrategias de comercialización y percepción de los efectos del comercio migrante. Como criterio de selección se estableció entrevistar a locatarios chilenos con más de diez años de trabajo en el centro, así como considerar las nacionalidades de los migrantes más presentes en Talca, y la representatividad de género y tramos etarios (véase tabla 1).

Tabla 1.

Caracterización de los entrevistados

|

N° |

Género |

Edad |

Nacionalidad |

Tiempo que lleva en el centro de Talca |

Rubro comercial |

|

1 |

F |

59 |

Chilena |

27 años |

Venta de palomitas de maíz |

|

2 |

M |

60 |

Chilena |

23 años |

Lustrado zapatos |

|

3 |

M |

74 |

Chilena |

15 años |

Venta de dulces y accesorios |

|

4 |

M |

30 |

Chilena |

Más de 10 años |

Venta de artesanías |

|

5 |

M |

72 |

Chilena |

29 años |

Venta de lentes |

|

6 |

M |

36 |

Haitiana |

6 años |

Venta de calzado |

|

7 |

M |

31 |

Venezolana |

No recuerda |

Barbería |

|

8 |

M |

30 |

Venezolana |

6 meses |

Venta de fruta |

|

9 |

M |

35 |

Haitiana |

1 año |

Venta de verduras |

|

10 |

F |

42 |

Ecuatoriana |

4 años |

Venta de artículos de vestuario |

Fuente: Elaboración propia

Se realizó, finalmente, un análisis descriptivo de la información recopilada a través del mapeo etnográfico, mientras que las entrevistas fueron transcritas y estudiadas mediante análisis de discurso (codificación abierta).

Notas de campo: recorriendo el centro de Talca

La realización del mapeo permitió identificar 27 prácticas comerciales migrantes, contabilizando tanto las establecidas como las informales. Del total, cinco tenían relación con el rubro de la venta de alimentos y gastronomía, cuatro con el cuidado y belleza personal, once con la venta de artículos variados para el hogar, cuatro con la venta de vestuario y calzado, y tres con juegos de azar. Estas se distribuyen de manera bastante homogénea en el recorrido, aunque se pudo apreciar cierta concentración de los rubros en función de la naturaleza de los dos extremos, que ejercen influencia sobre el tipo de oferta: hacia la Plaza de Armas, vinculada al centro de servicios de la ciudad, predominan las prácticas comerciales gastronómicas, mientras que, transitando hacia el terminal de buses, se encuentran varias importadoras y barberías.

En general, se observa comercio informal migrante, y se constata la existencia de un gran tránsito de personas en la zona. Por la calle 1 Sur se visualizan los primeros “malls chinos”, claramente identificables por el nombre; los edificios son de obra reciente, fruto del proceso de reconstrucción posterior al terremoto de 2010, con letreros que utilizan elementos de la cultura asiática, como lámparas de luz, banderas y sinogramas chinos. Se logra apreciar también la presencia de barberías y tiendas de belleza, que se concentran principalmente en la calle 11 Oriente, entre 1 Sur y 1 Norte. Las puertas abiertas de algunos locales de este tipo permiten escuchar las conversaciones con tonos “caribeños”; sus nombres mezclan español e inglés: Barber Shop (barbería), Kaprichosas Nails (manicure), New Look (peluquería). Otros comercios migrantes que se lograron identificar en ese sector fueron Pollo Chang, restaurante, y The Gentleman, tienda de calzado atendida por un comerciante extranjero.

En las calles “interiores” se detectan comercios más orientados al rubro alimentario, como los asiáticos Wok Orient y Asian Market, que se encuentran muy cerca, siendo el primero un restaurante de comida y el segundo una pequeña tienda de abarrotes. Los otros locales son de propietarios chilenos, y se aprecia la venta de productos y modalidades de venta tradicionales.

El flujo de personas es más bajo en los horarios de la tarde; en la mañana, tiende a concentrarse entre la calle 5 Oriente y 1 Oriente, y en la Plaza de Armas, donde se encuentran los servicios públicos.

Al cambiar de vereda se logran identificar nuevos negocios migrantes y se observa mayor cantidad de comercio informal, especialmente en el paseo peatonal de la calle 1 Sur, destacándose la mezcla entre oferta chilena y extranjera, claramente distinguible por el “voceo”. Se reconoce la venta de frutas y verduras, en carros de supermercado, y de ropa.

Es evidente, en general, la presencia de población extranjera, que ha ganado un espacio importante, mezclándose con el comercio local. A través de sus prácticas económicas, tanto formales como informales, incrementa y diversifica las actividades de la zona, aporta productos y servicios, colores y elementos simbólicos e identitarios nuevos, a la vez que pone en escena su nostalgia por el lugar de origen. El centro de la ciudad se percibe como un lugar de expresión y apropiación; inclusive cambian los “cuerpos” que habitan ese espacio y lo transitan: tonos de piel, peinados, acentos diferentes.

Este proceso de transformación es particularmente evidente en aquellas actividades que se relacionan con la estética y el cuidado del cuerpo; los migrantes aprovechan un nicho donde la oferta tradicional era exigua: las barberías y los centros de manicure y de belleza ofrecen más servicios que las peluquerías tradicionales. Pero también, a nivel gastronómico, aumenta la variedad, y se aprecia el consumo de residentes chilenos, no constituyéndose en un enclave económico étnico.

Caminando en dirección a la Plaza de Armas, se aprecian diversos locales del comercio tradicional talquino, con infraestructura deteriorada y, en algunos casos, daños visibles del terremoto (en particular, toda la cuadra donde se encuentra emplazado el Mercado Central). Destacan los comercios que utilizan nombres y apellidos, como el caso de Calzados Silva, Almacén Retamal, Importadora Belén, Calzados María Luisa Arbizu. Desde afuera se escuchan a las personas atendiendo, muchas de ellas adultas mayores, con un claro acento chileno. En su mayoría, los locales tradicionales se dedican a la venta de artículos para el hogar, vestuario, alimentación y calzado.

Es interesante constatar cómo muchos de los locales comerciales talquinos hoy considerados chilenos, se instalaron inicialmente como prácticas migrantes. Los extranjeros han jugado un rol importante en la oferta comercial del siglo XX5, destacando emprendimientos de familias españolas con tiendas icónicas en el centro de la ciudad (Casa Hojas, Calzados Arbizu, Zapatería Calleja, Modas Tijero, La Bota Verde, Casa Royo, Modas Gales, Farmacia Anguita, Ferretería Arjona, Confitería y Teatro Palet, Café Ibiza, Joyería Vilas, entre otras); en tanto, la comunidad árabe estableció tiendas como Bola de Oro, El Trece, El Gallo, El Gato, Casa Saieh, Casa Aiach, Menajes La Negrita, Tienda Fanavessa, Casa Imperio, Casa Átala, etc. Se añade que, entre los años 50 y 70, se originaron los primeros desarrollos inmobiliarios verticales propiciados por migrantes, que combinaban vivienda residencial con galerías comerciales, como Plaza, Zaror y Lircay, todas ubicadas en la avenida 1 Sur. Estas tiendas se caracterizaban por la venta de productos de un solo rubro (textil, ropa, zapatería, confites, menaje, etc.), tendencia que disminuyó considerablemente en la década de los noventa con la llegada al centro de Talca de multitiendas nacionales e internacionales como Falabella (1997), Almacenes París (1998) y Ripley (2001), que siguen presentes.

El terremoto, la “invasión china” y el aumento del flujo migratorio sur-sur

A través del mapeo y las entrevistas realizadas, queda clara la existencia de un vínculo entre el arribo del comercio migrante actual y el proceso de transformación del centro de la ciudad, producto de los efectos del gran terremoto de 2010, que azotó la zona central de Chile. La caída de casas comerciales, tiendas icónicas, pequeños locales familiares, entre otros, provocó que muchos locatarios emigraran hacia otras zonas de Talca o abandonaran sus negocios:

La gente, la gente antigua queda muy poco, quedan los puros nietos e hijos. (...) La misma gente empieza a cambiar, a salir de aquí del centro. Los mismos hijos de los dueños aquí del centro se han ido cambiando. Eso por el terremoto del 2010. Sí, hubo un cambio muy fuerte. Porque dicen que, cuando llegó y se acabó todo. Cuando llegó el terremoto, todo. El cambio fue muy fuerte para toda la gente. No era como antes. (Entrevista 2, Chile)

Una percepción compartida por el dueño de un local establecido en el centro desde hace más de 30 años: “Después del terremoto se vinieron muchos locales abajo, construyeron locales y empezaron a aparecer negocios chinos, hartos, que es una invasión china” (Entrevista 5, Chile).

El evento sísmico no solo dejó una marca indeleble en la ciudad, sino que también provocó una reconfiguración en la distribución del tejido comercial, que posteriormente se profundizó con los efectos de las masivas protestas durante el “estallido social” de 2019 y los años de pandemia por COVID-19, entre 2020 y 2021. Desaparecieron tiendas y establecimientos y surgieron nuevos, destacando inicialmente la presencia de comercios asiáticos que ofrecen una amplia gama de productos importados a precios accesibles, así como locales de entretenimiento con “slot machines” o “tragamonedas” y restaurantes especializados en gastronomía china. Estos negocios han experimentado un rápido crecimiento, ocupando progresivamente el centro comercial de la ciudad: “Lo que pasa es que los chinos y los coreanos están arrendando casi todos los locales aquí en el centro” (Entrevista 2, Chile).

Para los comerciantes tradicionales, resulta evidente que los migrantes asiáticos representan una competencia significativa, dado que ofrecen productos a precios más económicos6. El participante de la tercera entrevista, propietario de un pequeño puesto de accesorios y dulces, expresa su descontento ante la progresiva difusión de negocios asiáticos:

Ellos traen productos a muy bajo precio y nos matan los precios a nosotros y no es de la misma calidad, todo es chino, todo malo. Nosotros, la mayoría son productos nacionales. (...) Es un cambio negativo. Solo que ellos venden a precios más bajos, eso nos perjudica mucho. (Entrevista 3, Chile)

Si se añade a este fenómeno el aumento del flujo migratorio, desde 2015 en adelante, de centro y sudamericanos hacia Talca, el siguiente y natural paso fue el surgimiento de prácticas económicas de venezolanos, colombianos, haitianos y ecuatorianos. Desde el punto de vista de los locatarios tradicionales chilenos, la instalación de las prácticas comerciales migrantes ha sido bastante abrupta, especialmente en el caso de aquellas informales: “Sí, hay mucho más carros, muchos inmigrantes vendiendo en la calle y no solo en Talca, es en todo Chile” (Entrevista 2, Chile).

La mayoría de los entrevistados considera que el comercio informal por parte de los migrantes, que se establece en las calles, tiene un impacto negativo en la vida cotidiana de los talquinos:

Es negativo porque qué más nosotros quisiéramos caminar tranquilos viendo lo preciosa que es nuestra ciudad, viendo la arquitectura, viendo el aseo, viendo el orden y que si tú pasas en la tarde hay que sacar toda la basura que dejaron tirada. (Entrevista 5, Chile).

También existen quejas respecto al impacto económico en los comerciantes informales chilenos, quienes destacan que:

Si a ti te sobra un espacio pequeño ellos te lo ocupan al tiro. Entonces con eso chocaba harto. (…) Los locales establecidos se ven más afectados. Pero para nosotros (ambulantes) sin duda muchos se han visto opacados por los migrantes, porque ya no tienen la energía. Y los migrantes vienen con mucha mercadería, con el medio puesto, y eso igual los perjudica a ellos. (Entrevista 4, Chile)

Para otra entrevistada, la informalidad es el camino más fácil y rápido para los migrantes:

Ellos tienen más ‘bla bla’, tienen más ideas y esa es la cuestión, atraen más personas, Talca se ha mantenido. Más los que trabajan en la calle, las veredas, traen nuevas ideas, nuevas ofertas. Además, se les hace fácil, se hacen un carro y no necesitan permisos y trabajan así no más. (Entrevista 1, Chile).

Así es como otro entrevistado comparte esta misma opinión sobre el comercio ambulante:

Los comerciantes siempre prefieren tener un puesto en la calle que un local y, de por sí, eso hace que nunca van a querer irse de la calle. Creo que igual van a tener que regularizar el tema en las calles por el colapso. Igual cada uno tiene sus métodos, algunos van moviéndose, pero igual es complicado. Yo creo que ya pasó el peak de personas que vienen de afuera, no creo que sean muchos, el extranjero no creo que se mantenga ambulante, porque en su primera etapa es vender en la calle, después va a querer establecerse, después todos quieren regularizarse, tener una pega7 y eso. Pero como te digo, el comerciante extranjero que le gusta la calle se va a quedar en la calle siempre. (Entrevista 5, Chile)

Desde la perspectiva de los migrantes, el comercio ambulante o informal representa un paso muchas veces obligado, en especial para aquellos que se encuentran en situación irregular. Esto conduce, a menudo, a un autoempleo precario o a la necesidad de vender por cuenta de terceros de manera irregular, especialmente frutas y verduras o productos de marcas adulteradas. Una de las entrevistadas, de hecho, comenta: “Yo no tengo papeles, entonces no puedo poner un local y también que nos revisan mucho y siempre tenemos que estar moviéndonos de un lado a otro” (Entrevista 8, Haití).

La naturaleza móvil y flexible de esta forma de comercio proporciona a los migrantes una oportunidad de participar en la economía local a pesar de las barreras que enfrentan, pero a la vez tensiona las relaciones con la comunidad de comerciantes locales. En algunos casos, se trata de un primer paso que ofrece la posibilidad posterior de iniciar pequeños negocios, con recursos limitados. Esta adaptabilidad se convierte en una estrategia de supervivencia y progreso económico. En este contexto, la realidad del comercio migrante en las calles no solo refleja las limitaciones que enfrentan muchos al entrar al país de manera irregular, sino también su capacidad para encontrar soluciones creativas y emprender iniciativas comerciales independientes como respuesta.

Por otro lado, se evidencia la ausencia de una estructura de oportunidades institucional, por lo menos en el ámbito del emprendimiento económico. Un entrevistado expresa lo siguiente: “Yo quiero poder cambiar de negocio, entonces debe haber más oportunidades para los extranjeros” (Entrevista 6, Haití). Al igual que el entrevistado haitiano, otros esperarían más oportunidades para crecer: “Que como el alcalde nos diera un espacio a donde podernos ubicar y estuviéramos ubicados tranquilamente, pero no nos da, entonces no podemos y tenemos que estarnos buscando un buen futuro” (Entrevista 10, Ecuador).

A medida que estos emprendedores enfrentan desafíos, como la competencia y la regulación, buscan oportunidades para crecer y establecerse de manera formal. La esperanza de cambiar de rubro y la búsqueda de oportunidades adicionales son expresiones de la aspiración de muchos migrantes hacia un futuro más próspero y estable en la sociedad receptora. Sin embargo, no se vislumbra una estructura de oportunidades sólida a nivel institucional. En este entorno dinámico y desafiante, el comercio migrante en Talca refleja la complejidad de la relación económica y cultural, así como la capacidad de los migrantes para adaptarse y contribuir a la diversidad y singularidad del tejido comercial en constante evolución.

Una relación difícil que transforma la ciudad

Los comerciantes migrantes buscan fortalecer su posición económica mediante la diversificación de estrategias para ofrecer productos o servicios, no solo para alcanzar a la clientela co-étnica, sino también para atraer a los residentes locales de la sociedad de acogida. En las entrevistas realizadas, plantean que sus locales han contribuido a producir un aumento de transeúntes y clientes en el centro de Talca. Uno de los entrevistados, de nacionalidad haitiana, menciona: “Viene más gente, siempre con las ofertas mucha más gente viene a comprarla” (Entrevista 6, Haití).

Otra entrevistada comenta:

Han sido más clientes por la curiosidad y los que les conocen la pueden recomendar y traer más clientes. Pues que hay más variedad, porque yo tengo un producto nuevo y otros pueden traer otros productos nuevos y eso. Y así la gente acepta más lo nuevo. (Entrevista 8, Venezuela)

Las mercancías “diversas” que proveen los migrantes parecen ser un motor que refuerza la dinámica del centro de la ciudad:

... como extranjero yo creo que casi nadie viene con este tipo de zapatillas en la ciudad de Talca, antes no tenía tienda física, siempre la gente se compraba de manera online. Gracias a Dios soy extranjero que vendo solamente en Talca, la única tienda y extranjero que tiene este tipo de zapatillas. (Entrevista 6, Haití).

Sus prácticas comerciales no contribuyen solamente al propio sustento económico, sino que juegan un papel en la paulatina transformación de un centro histórico con signos evidentes de degradación urbana. Su capacidad para diversificar las ofertas y su enfoque innovador enriquecen la vida de la ciudad. De todos modos, son conscientes de que su presencia genera, en algunos casos, tensiones y conflictos:

Hay muchos que piensan que venimos a quitarles el trabajo y yo los entiendo, pero trato, y por eso me enfoqué en algo que nadie tiene que ver con lo que yo hago para que otros no se sientan que les estamos haciendo la competencia. (Entrevista 8, Venezuela)

Se advierte la presencia de estereotipos y prejuicios asociados a situaciones de violencia, delincuencia e inseguridad: “Nosotros andamos animados y tranquilos, aunque igual ahora está muy inseguro, igual yo como extranjera… pero uno viene aquí a trabajar, no viene a hacer daño a nadie” (Entrevista 10, Ecuador).

Los relatos develan que los migrantes tienen el anhelo de aportar al desarrollo de la comunidad local:

Muchas partes estaban solas, hay muchas partes que no estaban habitables y no eran nada y eran peligrosas. Ahí hay una calle por la 6 Oriente con 1 Sur, ahí hay una calle y daba miedo, pero ahora llena de ambulantes corre gente por todos lados buscando lo que no encuentra (…). Pero sí ha ayudado a que vaya más gente y sea menos peligroso. (Entrevista 8, Venezuela)

Estos testimonios sugieren que, a pesar de las percepciones negativas, existen esfuerzos conscientes por cambiar la narrativa y demostrar que su presencia no es perjudicial para la comunidad local. Estos esfuerzos buscan aliviar las tensiones que perciben, y que son confirmadas por algunos comerciantes locales del centro, quienes se resisten a este nuevo escenario: “Antes era mejor. No había tanta competencia” (Entrevista 1, Chile).

Este último entrevistado se encuentra en una posición de resistencia: “Bueno, yo hace 27 años vendo cabritas no más, es la única receta que tengo, ellos no, ellos tienen otras ideas y nosotros no” (Entrevista 1, Chile).

Estos relatos muestran cómo la llegada de comerciantes migrantes se percibe como amenazante por la novedad que representan sus productos y la baja en los precios, pero también por sus niveles de informalidad, elementos que afectarían negativamente a los negocios locales, especialmente a los establecidos.

Si el comerciante talquino tradicional ocupa, a veces, el lugar de sujeto económico perjudicado, reconoce que existen también relaciones abusivas:

“Hay chilenos que explotan a esos mismos ambulantes. Porque les pasan la mercadería y trabajan así, ¿no sé si hay cachado los carros?” (Entrevista 4, Chile). Se hace referencia a quienes venden frutas y verduras en carros de supermercado, ubicándose estratégicamente en esquinas concurridas del centro. La explotación laboral mencionada revela una problemática profunda en las relaciones sociales, evidenciando la vulnerabilidad de este grupo frente a prácticas abusivas que, además, contribuyen a su estigmatización, alimentando prejuicios y tensiones. En algunos casos, las experiencias de interacción han sido derechamente problemáticas:

Pues los problemas con una señorita que me quiso correr muchas veces de un lado a otro y ella también vende en la calle, no tiene permiso ni nada, pero, por tener más años que yo, a lo mejor se siente dueña de la calle, ¡qué sé yo! (Entrevista 8, Venezuela)

Por otro lado, la disposición de los migrantes latinoamericanos a emplearse de manera precaria o informal genera en los locatarios chilenos una sensación de presencia masiva de extranjeros, que ha llevado a la percepción de un cambio demográfico y cultural que no se condice con las estadísticas oficiales: “En todo sentido, en las tiendas, en los almacenes, en los supermercados, en los restaurantes. En los mismos restaurantes, ¿tú crees que te va a atender un chileno? No, te va a atender un extranjero” (Entrevista 2, Chile).

En el día a día, esta percepción se masifica, reforzando el estereotipo de la “invasión migrante” y la idea de que la ciudad se vuelve cada día más insegura. Paradojalmente, en muchos casos, esta percepción puede estar influenciada por la falta de comprensión y contacto directo entre las comunidades locales y los migrantes, pese a la proximidad física. La brecha cultural y lingüística puede contribuir a malentendidos y a la creación de barreras simbólicas. Es lo que confirman indirectamente también quienes manifiestan no tener conflictos con los migrantes: “Nosotros no hemos tenido ningún drama con los inmigrantes porque todos tenemos permisos y (ellos) no llegan aquí” (Entrevista 3, Chile).

Son afirmaciones que dan a entender que las relaciones no son cercanas. Este último punto es confirmado también por los entrevistados extranjeros: “Yo no he hablado con muchos chilenos, pero no, no he hablado con otros vendedores” (Entrevista 9, Haití).

Conclusiones

El trabajo de investigación realizado, de carácter exploratorio y descriptivo, ha permitido observar en el centro de Talca la presencia de prácticas comerciales migrantes, tanto formales como informales, asociadas a grupos asiáticos y centro/sudamericanos (venezolanos, colombianos, haitianos, ecuatorianos), que ofertan una variedad de productos y servicios de bajo costo. Preliminarmente, es posible plantear la existencia de un fenómeno de “centralidad multiétnica minoritaria”, dado que no existe un grupo predominante a nivel residencial y comercial. Sin embargo, su presencia genera un impacto importante, considerando que se trata de una ciudad de escala intermedia, y en este sentido, opera una lógica de porosidad e interacción con la sociedad de recepción, en especial con la clientela. A la vez, se observa la capacidad migrante de movilizar recursos propios para aprovechar las oportunidades ofrecidas por las condiciones del mercado local, pese a la debilidad de la estructura de oportunidades institucional.

En este marco, cabe destacar, en primer lugar, que las prácticas comerciales migrantes encontraron una oportunidad de desarrollo a partir del deterioro urbano que experimenta el centro de Talca luego del sismo de 2010 y las posteriores políticas de reconstrucción, que favorecieron una dinámica de expulsión de la población hacia la periferia de la ciudad (Letelier y Boyco, 2011). Situación que se agravó con el estallido social de 2019 y la pandemia por COVID-19 durante el bienio 2020-2021, lo que implicó el cierre forzado de diversas actividades económicas tradicionales. Esto permitió la instalación de pequeños negocios, y el descuido del espacio público favoreció la desregulación y el aumento del comercio callejero. Ha comenzado a producirse, entonces, un proceso de “sustitución comercial” en un contexto de baja calidad urbana y envejecimiento de la infraestructura.

En segundo lugar, es importante mencionar que el establecimiento del comercio migrante incrementa y diversifica las actividades de la zona, aportando productos y servicios, colores y elementos simbólicos e identitarios nuevos, relacionados parcialmente con los elementos culturales de origen, dado que también se evidencia un proceso de adaptación a los gustos locales. Los entrevistados reconocen que las personas extranjeras proponen productos novedosos y estrategias innovadoras de venta que marcan diferencia. Los migrantes demuestran, entonces, capacidades para aprovechar sus recursos y promover distintas expresiones de sus culturas de origen, transformándolas en capitales económicos.

En cuanto a la configuración de las relaciones entre comerciantes nacionales y migrantes, los locatarios chilenos tienen una percepción negativa. Por un lado, sienten invadido su espacio tradicional de trabajo (el centro de la ciudad) y, por otro, la competencia representada por los nuevos productos que ingresan al mercado, los precios bajos y las formas innovadoras de venta amenazan sus fuentes laborales, viéndose, en muchos casos, obligados a bajar los precios para competir. Particularmente criticados son los comerciantes asiáticos y las prácticas comerciales informales. No se evidencia, de este modo, la creación de redes de cooperación: los vínculos son escasos, en un contexto donde el espacio es limitado y la trama urbana de baja calidad. La integración, en estas condiciones, se vuelve difícil. En este sentido, el ejercicio de las prácticas comerciales no pareciera estar acompañado necesariamente de relaciones sociales que excedan lo económico, por lo menos entre emprendedores chilenos y extranjeros. Es interesante, además, constatar que no se produce ninguna lectura acerca de las experiencias pasadas, relativas al establecimiento de comerciantes extranjeros en el centro de Talca a principios del siglo XX, y su posterior proceso de asimilación.

Cabe señalar, como elementos problemáticos y temas a tratar en futuras investigaciones, las tensiones y conflictos que se van generando en la interacción entre las diversas comunidades: por un lado, los procesos de discriminación basados en la percepción, bastante generalizada, de una presencia “masiva” de inmigrantes en Talca y, por otro, las dinámicas de explotación laboral a las que algunos extranjeros están expuestos, en muchos casos por encontrarse en una situación migratoria irregular.

Para cerrar, es importante destacar que el trabajo realizado confirma que las dimensiones de la experiencia migrante “dialogan con” y “ayudan a” construir la configuración socioespacial de una ciudad de escala intermedia, entramando un conjunto de relaciones de diversa intensidad, ya sean positivas o conflictivas, entre los actores que habitan ese espacio.

Referencias bibliográficas

Arriagada, C. (2020). Inmigrantes latinoamericanos/as en Talca. Una mirada desde la ciudad intermedia agraria. Revista Temas Sociológicos, 27, 721-756. https://doi.org/10.29344/07196458.27.2432

Baltar, F. y Brunet, I. (2013). Estructura de oportunidades y comportamiento emprendedor: Empresarios argentinos en Cataluña, España. Migraciones internacionales, 7(2). https://doi.org/10.17428/rmi.v7i25.693

Banguera, A., Micheletti, S. y Cubillos Almendra, J. (2022). Vivir la negritud en los territorios agrarios chilenos: Discriminaciones hacia mujeres afrodescendientes en la ciudad de Talca, Chile. Revista Punto Género, 18, 236-269. https://doi.org/10.5354/2735-7473.2022.69395

Bellet, C. y Llop, J. (2004). Ciudades intermedias: entre territorios concretos y ciudades y espacios globales. Ciudad y Territorio, Estudios Territoriales, 36(141-142), 569-582.

Bresciani, L. (2020). Plan Maestro de Regeneración Casco Histórico de Talca. Ilustre Municipalidad de Talca.

Bustamante, E. (2011). Evolución y desarrollo urbano del centro histórico de Talca. Universidad del Bio-Bio.

Campos, L. y Facuse, M. (2019). Migración y ciudad. Transformaciones y nuevas sociabilidades en la ciudad intermedia a partir de la llegada de comunidades migrantes. Anales de la Universidad de Chile, 16, 113-132.

https://anales.uchile.cl/index.php/ANUC/article/view/54724

Canales, M. y Canales, A. I. (2012). La nueva provincia: (Re)poblamiento de los territorios agrarios. Chile 1982-2002. Anales de la Universidad de Chile, 0(3). https://doi.org/10.5354/0717-8883.2012.21734

Doña-Reveco, C. (2016). Migración Internacional y Estructura Social en Chile: Un primer análisis. Revista Internacional y Comparada de Relaciones Laborales y Derecho del Empleo, 4(3), 1-17.

Ducci, M. E. y Rojas Symmes, L. (2010). La pequeña Lima: Nueva cara y vitalidad para el centro de Santiago de Chile. EURE (Santiago), 36(108).

https://doi.org/10.4067/S0250-71612010000200005

Garcés, A. (2011). De enclave a centralidad. Espacio urbano, comercio y migración peruana en Santiago de Chile. Gazeta de Antropología, 27(2), 1-22.

Garcés, A. (2014). Comercio ambulante, agencia estatal y migración: Crónica de un conflicto en Santiago de Chile. En W. Imilan, A. Garcés y D. Margarit (Eds.), Poblaciones en movimiento: Etnificación de la ciudad, redes e integración (pp. 147-166). Ediciones Alberto Hurtado.

Garcés, A., Moraga, J. y Maureira, M. (2016). Tres movilidades para una ruta. Espacio, comercio y transnacionalidad boliviana en Tarapacá. Estudios Atacameños, 53, 205-220. https://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-10432016000200011

González, J. (2019). El Origen de las Industrias en el Maule. Universidad Autónoma de Chile.

Grimson, A. (2011). Los límites de la cultura. Crítica de las teorías de la identidad. Siglo XXI.

Guell, B., Parella, S. y Valenzuela, H. (2015). La economía étnica en perspectiva: Del anclaje a la fluidez en la urbe global. Alteridades, 25(50), 37-50.

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=74743764004

Imilan, W. (2014). Restaurantes peruanos en Santiago de Chile: Construcción de un paisaje de la migración. Revista de Estudios Sociales, 48, 15-28. https://doi.org/10.7440/res48.2014.02

Instituto Nacional de Estadísticas. (2023). Informe de resultados de la estimación de personas extranjeras residentes en Chile. Instituto Nacional de Estadísticas. https://serviciomigraciones.cl/estudios-migratorios/estimaciones-de-extranjeros/

Levitt, P. y Glick Schiler, N. (2008). Conceptualizing simultaneity: A transnational social field perspective on society. En S. Khagram y P. Levitt (Eds.), The Transnational Studies Reader: Intersections and Innovations. Routledge.

León, J. (2010). Grupos urbanos y movimientos migratorios internos. Senplades-Mimeo.

Letelier, F. y Boyco, P. (2011). Talca posterremoto: una ciudad en disputa. Modelo de reconstrucción, mercado inmobiliario y ciudadanía. Ediciones Sur.

Lube-Guizardi, M., Heredia, O., Muñoz, A., Riquelme, G. y Valdebenito, F. (2014). Experiencia migrante y apropiaciones espaciales: Una etnografía visual en las inmediaciones del Terminal Internacional de Arica (Chile). Revista de Estudios Sociales, 48, 166-175. https://doi.org/10.7440/res48.2014.13

Macuer, T., Reyes, V. y Valdivieso, E. (2012). Mujeres frente a las violencias y riesgos urbanos. Construyendo mapas comunitarios para la incidencia política en la región del Maule. SUR.

Marambio-Tapia, A., Cubillos-Almendra, J. y Fuentes Barraza, S. (2022). “Nosotros somos más toscos”: Valoraciones de trabajadoras/es migrantes en el sector hotelero del Maule (Chile) de parte de sus empleadores. Atenea (Concepción), 526, 61-85. https://doi.org/10.29393/At526-3NSMF30003

Margarit, D. y Bijit, K. (2015). Los Negocios de Inmigrantes Sudamericanos: Una Aproximación a las Estrategias de Instalación e Integración Socioterritorial en la Comuna de Santiago de Chile. En M. Guizardi (Ed.), Las fronteras del transnacionalismo: Límites y desbordes de la experiencia migrante en el centro y norte de Chile (pp. 63-83). Ocho Libros.

Margarit, D., Grau, O. y Marin, D. (2018). El comercio migrante como espacio de diálogo de saberes en Santiago de Chile: Reflexiones desde el trabajo social decolonial e Intercultural. En E. Gómez-Hernández (Ed.), Experiencias con Diversidades Sociales desde Trabajo Social Intercultural y Decolonial (pp. 301-317). Pulso y Letra.

Martiniello, M. (2013). Comparisons in migration studies. Journal of Comparative Migration Studies, 1, 7-22. https://doi.org/10.5117/CMS2013.1.MART

Micheletti, S. (2016). Inmigración en la ciudad intermedia agraria: El caso de Talca – Chile. Rumbos TS, 14, 11-28. https://revistafacso.ucentral.cl/index.php/rumbos/article/view/33

Micheletti, S., Cubillos, J., González, C. y Valdés, E. (2019). Inserción laboral de migrantes en los territorios agrarios de Chile: El caso de la región del Maule. CUHSO, 29(1), 33-59. https://doi.org/10.7770/cuhso-v29n1-art1877

Micheletti, S. y González, C. (2021). Migración internacional en los territorios agrarios de Chile: Aproximaciones teóricas a un nuevo campo. En D. Margarit, W. Imilan y J. Moraga (Eds.), Investigando las migraciones en Chile. Actuales campos interdisciplinarios. LOM.

Micheletti, S., Vera, S. y Cubillos Almendra, J. (2018). La Biblioteca Humana Migrante: Uso del espacio público y resignificación del proceso migratorio. Si Somos Americanos, 18(2), 53-77. https://doi.org/10.4067/S0719-09482018000200053

Moraga, J. y Invernón, G. (2019). Comerciantes transnacionales chinos en la zona franca de Iquique-Chile (zofri). Relaciones “particularistas” (guanxi 关系) en el “imperio de la ley”. Rumbos TS, 20, 207-225. https://revistafacso.ucentral.cl/index.php/rumbos/article/view/359

Noel, G. y Gavazzo, N. (2022). Fuera de escala: migraciones y transformaciones sociales en aglomeraciones medianas y pequeñas de la Argentina. Teseo.

Ojeda, L., Lavín, F., Jirón, P., Margarit, D. y Toledo, S. (2024). Impacto espacial de las estructuras humanas del comercio callejero informal sobre el espacio público. AUS, (34), 4-14. https://doi.org/10.4206/aus.2023.n34-02

Olguin, M. y Peña, P. (1990). La Inmigración Árabe en Chile. Instituto Árabe de Cultura en Chile.

Olmedo, G. (2005). Talca, Paris y Londres resabios de un pasado esplendoroso. Museo O’higginiano y de Bellas Artes de Talca.

Portes, A. y Jensen, L. (1989). The enclave and the entrants: Patterns of ethnic enterprise in Miami before and after Mariel. American Sociological Review, 54(6), 929-949. https://doi.org/10.2307/2095716

Ramírez, C., Stefoni, C. y Chan, C. (2021). Tres barrios comerciales de inmigrantes en la ciudad de Santiago de Chile: una perspectiva relacional. Migraciones, etnicidades y espacios: aproximaciones críticas desde la etnografía. RIL Editores.

Ramírez, C., Ojeda, L., Margarit, D., Jiron, P. y Imilan, W. (2022). Comercio electrónico mediante WhatsApp: Análisis del “Mall Virtual a un Click” desarrollado por migrantes en Chile. Bitácora Urbano Territorial, 32(2), 101-113. https://doi.org/10.15446/bitacora.v32n2.99055

Reyes, M. Y., Gambetta, T. K., Reyes, M. V. y Muñoz, S. P. (2021). Maternidades negras en Chile: Interseccionalidad y salud en mujeres haitianas. Revista nuestrAmérica, 9(17), Artículo e5651360. https://doi.org/10.5281/zenodo.5651360

Sánchez, R. y Olmedo, G. (2011). Talca, París y Londres: La presencia de los franceses e ingleses 1875-1928. Museo O’Higginiano y de Bellas Artes de Talca.

Serra, P. 2008. Territorios étnicos urbanos y negocios étnicos. En Simposio Internacional “Nuevos Retos del Transnacionalismo en el Estudio de las Migraciones, Universidad Autónoma de Barcelona. http://docsgedime.files.wordpress.com/2008/02/tc-pau-serra.pdf

Servicio Nacional de Migraciones Chile. (2024). Minuta población migrante en la comuna de Talca. https://serviciomigraciones.cl/wp-content/uploads/estudios/Minutas-Comuna/ML/Talca.pdf

Stefoni, C. (2014). Perspectiva transnacional en los estudios migratorios. Revisión del concepto y nuevos avances para la investigación. En W. Imilan, A. Garcés, y D. Margarit (Eds.), Poblaciones en movimiento. Etnificación de la ciudad, redes e integración (pp. 41-65). Universidad Alberto Hurtado.

Soto, S. (2020). Los estudios sobre inmigración internacional en Chile en el siglo XXI. Un estado de la cuestión. Biblio3W, Revista Bibliográfica de Geografía y Ciencias Sociales, 26(1.304), 1-23. https://revistes.ub.edu/index.php/b3w/article/view/31496

Valdebenito, F. y Lube-Guizardi, M. (2015). Espacialidades migrantes. Una etnografía de la experiencia de mujeres peruanas en Arica (Chile). Gazeta de Antropología, 31(1), 1-25. http://dx.doi.org/10.30827/Digibug.34249

Dirección de correspondencia:

Catalina Alejandra Muñoz Castillo

Contacto: catalinaalejandram31@gmail.com

Esta obra se encuentra bajo una Licencia de Creative Commons

Reconocimiento-No Comercial-Compartir Igual 4.0 Internacional

1 Socióloga, Universidad Católica del Maule

Autora para correspondencia. Correo electrónico: catalinaalejandram31@gmail.com. ORCID: https://orcid.org/0009-0000-1776-5737

2 Socióloga, Universidad Católica del Maule

Correo electrónico: valentina.arancibia@alu.ucm.cl. ORCID: https://orcid.org/0009-0006-4398-5905

3 Mg. en Cooperación internacional y Responsabilidad Social y Ambiental

Escuela de Sociología y Centro de Estudio Urbanos-Territoriales (CEUT), Universidad Católica del Maule

Correo electrónico: smicheletti@ucm.cl. ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8809-5486

4 Dra. en Procesos Políticos y Sociales en América Latina.

Escuela de Sociología y Centro de Estudio Urbanos-Territoriales (CEUT), Universidad Católica del Maule

Correo electrónico: mconcha@ucm.cl. ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6594-2304

5 Como antecedente histórico, es importante relevar el rol de los extranjeros en el desarrollo comercial de la ciudad. A inicios del 1900, españoles, italianos, franceses, alemanes, árabes, argentinos e ingleses constituyen los principales grupos migrantes (Sánchez y Olmedo, 2011; Bustamante, 2011; González, 2019) sumándose en la década del 40 una oleada importante de árabes, que sitúa a Talca como la cuarta ciudad receptora del país (Olguin y Peña, 1990).

6 Lamentablemente, no fue posible realizar entrevistas a comerciantes asiáticos por su reticencia a conversar en el marco de una entrevista grabada y, probablemente, por las dificultades en el manejo del idioma.

7 Un trabajo.